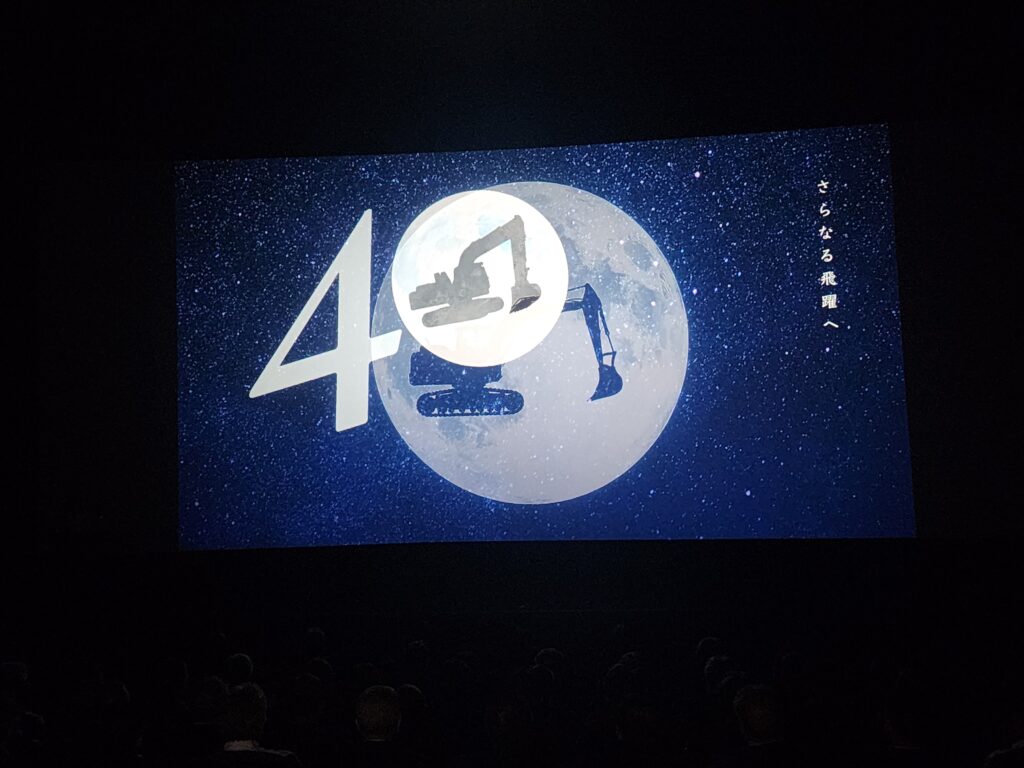

9/5、小樽市のウイングベイ小樽にて第40回北海道建青会全道大会が開催されました。

北海道建青会は全道の建設業の会員相互の研鑽を目的として行われてきて、今年で40回目の大会となりました。

オホーツクからは21名が参加して参りました。

大会テーマは”童憬”~憧れられる地域、憧れられる産業、憧れられる企業をめざして

というもので、かっこいい技術者や重機や建設会社の社会貢献などへの”憧憬”を目指している建設業の活動の中でも、特に子ども(童)の頃に見た景色の中から「憧れ」を感じてもらいたいという、今回の主幹地区である小樽建設協会建世会様の気持ちが伝わってくるとても素敵なテーマです。

今大会は映画館で行われたということもあってか、映画×建設業の圧巻の映像演出がスクリーンに映し出されるところから開会しました。

開会宣言と主催者挨拶、そして

非常に多くの業界関係者様たちからお祝いの言葉を頂いた記念式典から始まりました。

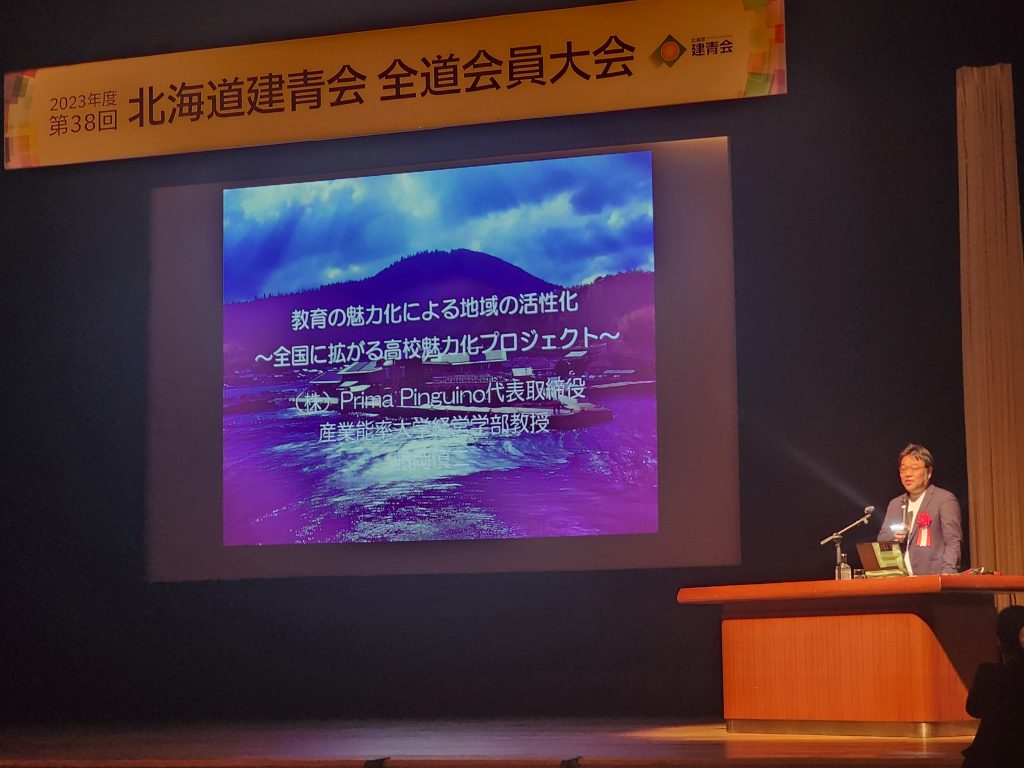

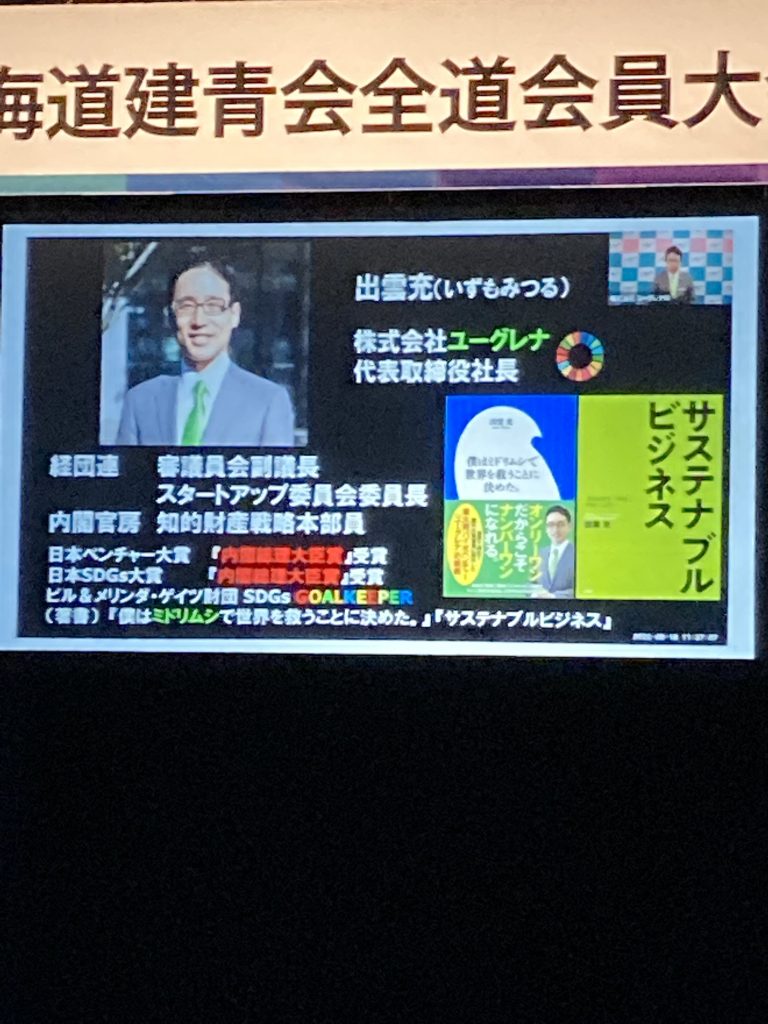

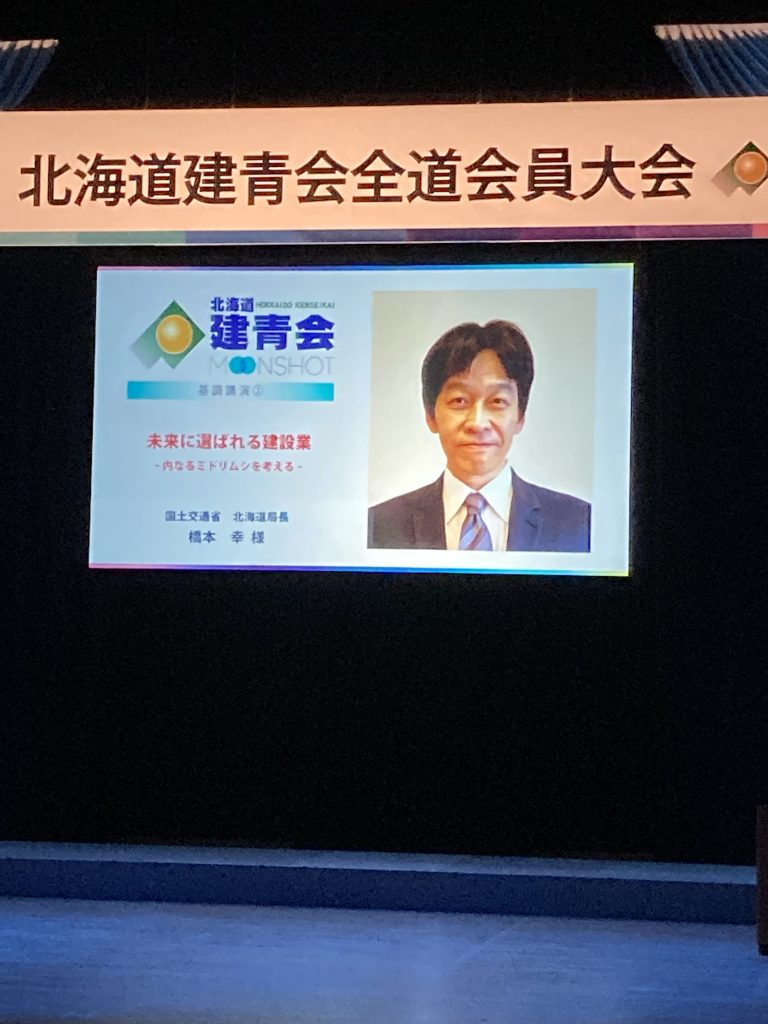

記念事業では、「エデュテインメントが育む職業への興味」というテーマで基調講演が行われました。子どものころから職業体験を行うことで、より最適な職業選択を行うことができて、地元建設会社ともWINWINのマッチングが行われる裾野が広がっていくという、我々の普段の取り組みの指標にもなる大変意義深い内容でした。

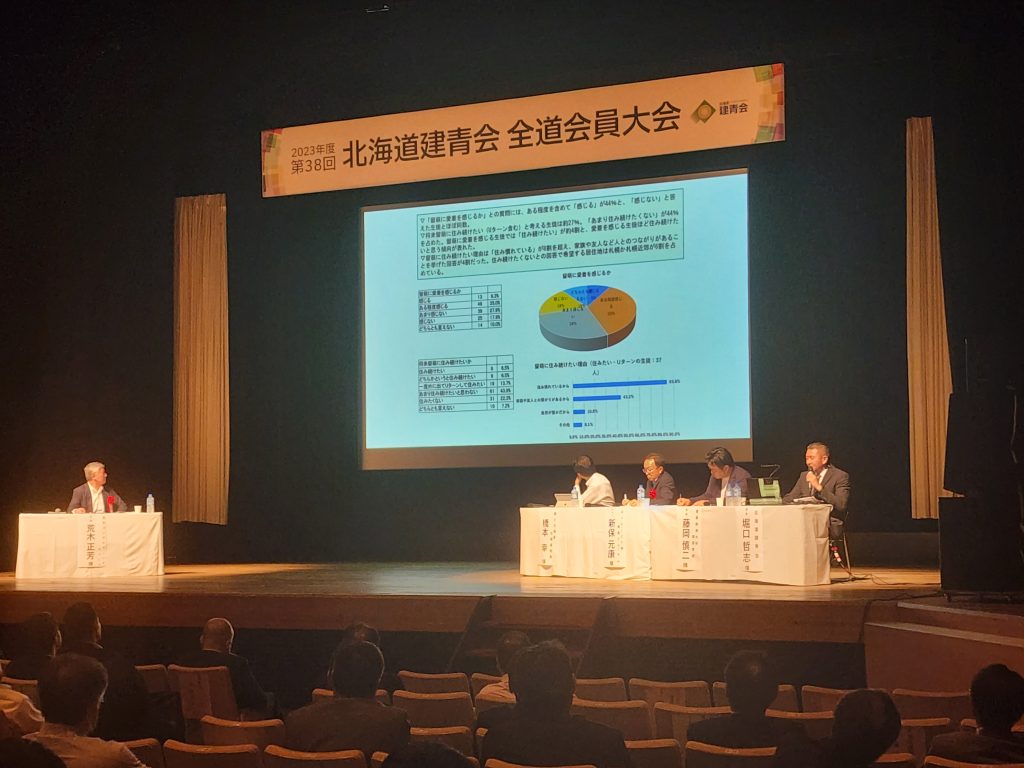

続いて行われたトークセッションでは、企業と教育の可能性や建設業との連携についての現代や未来に対談が行われ、たくさんの知恵や気づきをもらえました。

素晴らしい基調講演も終わり、グランドパーク小樽に場所を移し盛大な懇親会が行われました。

官民多くの関係者が地元高校生の吹奏楽部による素晴らしい演奏や、地元名産の数々のお酒でもてなしていただき、様々な交流をすることが出来ました。

会の中盤からは各地区が壇上で活動紹介を行い

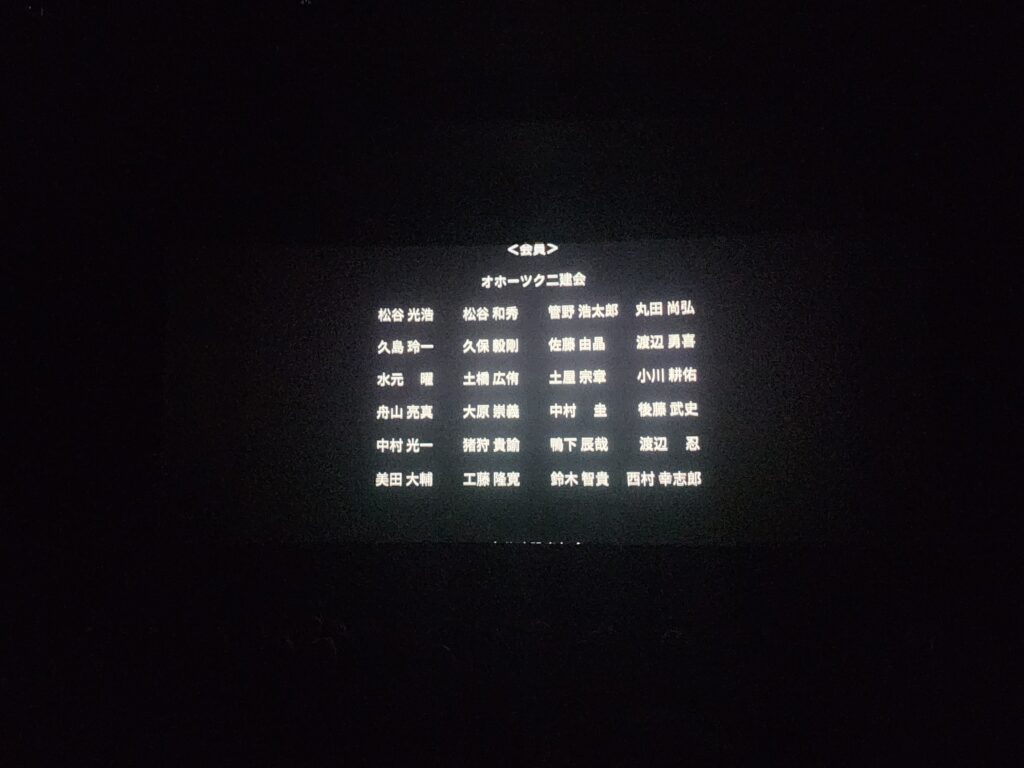

オホーツク二建会は鈴木会員が中心となってこの一年の事業を

会場の皆様に紹介させていただくことが出来ました。

各地区がそれぞれに趣向を凝らした発表を見せていただいた後

懇親会の最後には、次回の全道大会がオホーツクであると発表され

当会会長の松谷が小樽への感謝と1年後の大会への決意を述べました

本当に素晴らしかった小樽大会に負けないような

全道大会を開催できるようオホーツク二建会全会員で準備をしてまいります!